エアアブレージョンとは、人体に無害な非常に細かい粒子を歯に吹き付け、口腔内の汚れを落としたり、 初期のう蝕を削ったりできる治療機器です。

この記事では、DHstyl増刊号『“ほぼ”パーフェクト エアアブレージョン 導入&使いこなし』より抜粋して、エアアブレージョンの使用目的や注意点などについて、メーカーの視点から徹底解説していきます。

エアアブレージョンの仕組みと使用目的

エアアブレージョンで何ができるのか?

機器のハンドピースから、水+エアー (圧縮空気))+専用パウダー(おもに 重炭酸ナトリウム・炭酸カルシウム・グリシン・エリスリトール・トレハロースを歯面に吹き付けることにより、歯肉縁上・縁下のバイオフィルムの除去に用いられます。

また、酸化アルミナを用い、強圧で歯に吹き付けると、回転切削器具に比べて痛みの少ない切削が可能になります。

この他、バイオガラスパウダーを使えば、知覚過敏やう蝕の予防(初期う蝕の抑制)を期待できるとも報告されています。

昨今では、歯科衛生士が行うメインテナンス (定期健診)などでの使用が多くなっており、今後は主流となるでしょう。

エアアブレージョンの仕組み

エアアブレージョンはパウダーチャンバー(以下、チャンバー)内のパウダーを圧縮空気で歯に吹き付ける機器です。

その際、圧縮空気とパウダーだけが噴射されるとパウダーが飛散したり、粉溜まりが発生するため、水を同時に噴射させています。

外壁や窓の清掃に使われる高圧洗浄機に、パウダーを追加したようなものをイメージするとわかりやすいと思います。

まず、チャンバー内のパウダーを均一に噴射させるために、圧縮空気でチャンバー内に圧をかけ、パウダーを攪拌させます。

あらかじめチャンバーを軽く振り、パウダー同士を分離させておくと攪拌しやすくなります。

また、臨床現場ではパウダーを継ぎ足し(原則、パウダーは患者さんごとに廃棄)するのが面倒で、規定量よりつい多く入れてしまいがちです。

しかし、パウダーが多いとしっかり攪拌されず、作業効率を低下させるため、容量は厳守してください。

逆にパウダー量が少ない分にはしっかりとパウダーが舞うため問題ありません。

異なる2つのタイプ

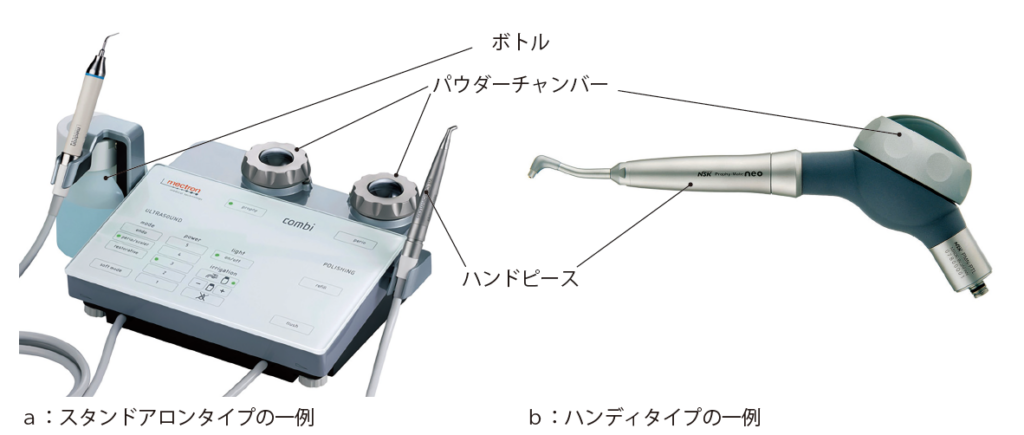

エアアブレージョンは、スタンドアロンタイプとハンディタイプに分けられます 。 (図1参照)

ここではそれぞれの特徴や使用方法を述べていきます。

1.スタンドアロンタイプ

いわゆる独立型の機器です。ユニットのチューブに接続させて水やエアーを供給しますが、 圧力調整などは機器本体で行うため、 パワー調整なども可能です。

前述のとおり直接ユニットへ接続するため、 ユニットサイドへ本体を設置する場合、 メディカルカートやワゴンがあると簡単に移動でき便利です。

このタイプは各社使用前後に本体のメンテナンスが必要で、準備や片付けに時間を要します。また、機器によってはメンテナンス時に専用の薬剤が必要です。

チャンバーは比較的大きく、プラークや着色などの汚れの付着状況にもよりますが、目安としては1回の事前準備で1~2名程度の患者さんに使用できます。

(感染予防の観点から原則として、 パウダーは患者さんごとに廃棄が望ましい。)

チャンバーやハンドピースを変えることでパウダーの種類が選択可能になり、歯肉縁上~歯肉縁下(歯周ポケット内)まで幅広く使用できます。

2.ハンディタイプ

タービンホースに接続させて使用する機器です。

ユニットの性能(とくにエアー圧)に左右されてパワーを調整できない製品が多く、国産ユニットと海外産ユニットでは手元圧が異なるため、 ユニットとエアアブレージョン機器の相性がポイントとなるようです。

また、 接続させるユニットの形態(ベ―スマウント※1・オーバーアーム ※2・カート※3・フライング/コンチネンタル※4など)により、本体を持ったときの重心が変わるため、カタログ記載の重量より重く感じることもあります。

導入前には実機を試して確認することをお勧めします。

このタイプは使用前のメンテナンスはほぼありませんが、使用後はパーツを分解し、それぞれ清掃する必要があります。

スタンドアロンタイプに比べると煩わしく感じることもありますが、大変に感じていたのは最初のうちだけでした。

チャンバーは比較的小さいため、プラークや着色などの汚れの付着状況によって異なりますが、 成人の場合は全顎的な使用より部分的またはポイント使いに適していると思います。

小児の場合は汚れの付着状況にもよりますが、1回の事前準備で全顎に使用できる場合もあります。

適用部位は各製品によって異なるため、使用目的に合わせて製品を選択する必要があります。

※1:ユニット下部の基礎部分にアームが取り付けられているタイプ。 患者さんの右側でテーブルを動かせる

※2:患者さんの左手側、 スピットンやライト付近にアームが取り付けられているタイプ。 患者さんの上方を横切り、自由に左右移動できる

※3:キャスターが独立型。可動範囲が広く、動線に応じて柔軟に動かせる

※4:上方に設置したアームにインスツルメントハンガーを固定するタイプ。

ホースを下に垂らす従来のタイプに比べると衛生的で、術者の手の負担も軽減できるのがメリット

関連記事:歯科出版社がおすすめする『口腔外科』の専門書・本6選

使用目的に関するQ&A

エアアブレージョンの使用に際し、患者さんからよくある質問についてQ&A形式でお答えします。

Q1.歯のメンテナンスが必要な理由は?

A.さまざまな疾患の予防を行うことがメンテナンスの目的となるでしょう。

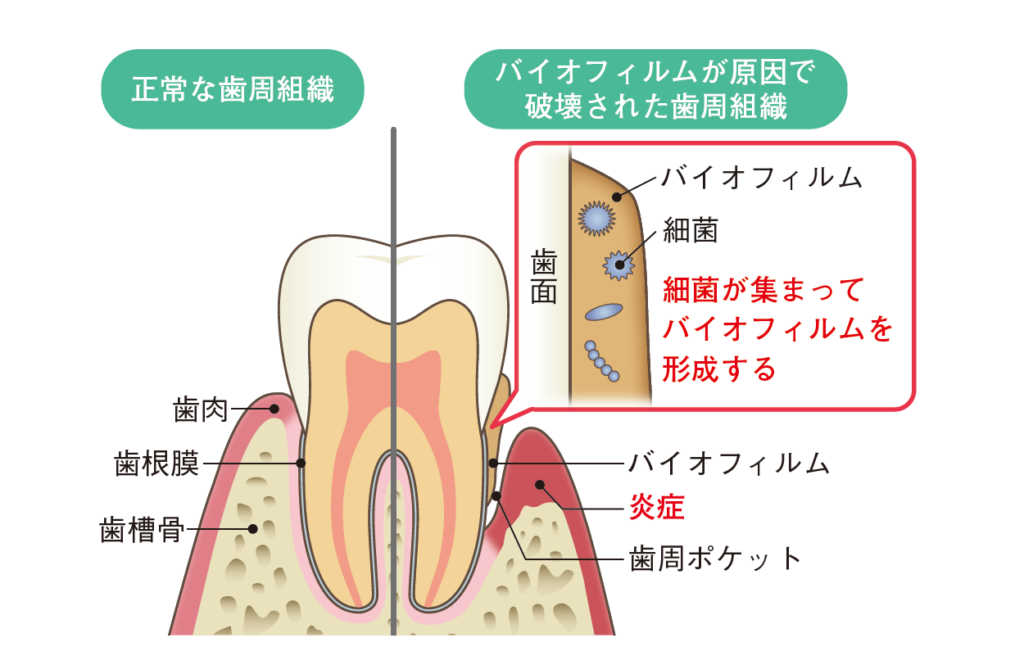

患者さんは各々、日々のホームケアを行っていますが、歯周組織には目視できない場所や清掃が困難な部位がどうしてもあり、 効果的なケアを十分にできない方が多く見受けられます。(図2参照)

また、バイオフィルムは基本的に手磨きでは除去できず、機械的な除去が必要です。

そこで、プロフェッショナルケアを行い、良好な歯周組織の環境を長期的に維持することが必要となるのです。

Q2.メンテナンスではどんなことをするの?

A.さまざまな疾患の有無を診査し、異常がなければ、現状よりもよい口腔内環境へ改善させるために、 歯面清掃(クリーニング)を行います。

クリーニングでは、超音波スケーラーやハンドスケーラーを用いて歯石・沈着物を除去し、さらに研磨剤とラバーカップ・回転式ブラシを併用してバイオフィルムを除去する方法が一般的であると思います。

しかし、前述の方法では隣接面や歯肉辺縁、歯周ポケット内は目視しきれず、効果的なプロフェッショナルケアが困難です。

また、歯周ポケット内のケアは軟組織や根面を損傷させやすく、術者は繊細な作業を求められます。

他にも叢生や矯正治療中の患者さんの口腔内は複雑で、さらに技術や時間が必要となります。

Q3.バイオフィルムって何?

A.歯科でいうバイオフィルムとは、プラーク(歯周病原細菌やう蝕原性細菌の集合体)を構成する細菌が作り出す菌体外多糖 (glycocalyx)によって、 細菌自体が被膜された状態をいいます。

この被膜の中にいる限り、細菌を攻撃しようとする宿主の白血球や抗体などから自らを守ることができるのです。

実はバイオフィルムはさまざまな物質の表面に付着し、増殖・ 成熟します。

自然界では、河川の岩や下水道のパイプ表面、 動物の腸管内壁、人工臓器の表面などで広く観察されます。

身近でたとえるなら、水周りのヌメリもバイオフィルムです。

Q4.バイオフィルムは除去しないといけませんか?

A.歯の表面にバイオフィルムが付着するとエナメル質が十分に唾液に触れないため、唾液によるさまざまな作用が期待できなくなってしまうため、除去するようにしましょう。

歯周ポケット内でバイオフィルムが増殖すると、 自分の身体の免疫反応で細菌を排除しようとする白血球や抗体が出現しますが、 細菌はバイオフィルムで保護されており、それらの攻撃を受けません。

さらに、バイオフィルム内部の細菌は代謝活性が低下していることから抗菌薬などの化学療法は効かないため、機械的な除去が必要となるのです。

その効率的な方法として、 わが国ではエアアブレージョンを使用したメンテナンスが近年注目を集めていますが、予防歯科の実績が高い北欧では、すでにこの施術方法がスタンダードとなっています。

Q5.効率のよいメンテナンスとは?

A.短時間で効率的かつ仕上がり感のアップも叶えられ、そのうえ増収できることが理想といえるでしょう。

患者さんも歯科医療従事者も、口腔内を清潔で健康な状態に保つため、毎日のケアを行っていると思いますが、適切なケアを継続するうえでは家庭でも歯科医院でも同じような問題を抱えているかもしれません。

それは「時間がない…」ということです。

家庭の事情もさまざまですが、歯科医院における時間の事情はおそらく“保険診療では、時間をかけると採算が取れない “ことであると思います。

そのような状況下で歯科衛生士が取り組むハイジニストワークは、歯周治療の結果に大きな影響を及ぼす重要な業務です。

加えて、 1人として同じ患者さんがいないなかで、 さまざまな症例に対応しなければなりません。

しかし、保険診療内でこれを行おうとすると圧倒的に時間が足りず、思うような結果が出せず、 筆者自身も不甲斐なく感じた経験があります。

また、先輩歯科衛生士や歯科医師からお叱りを受けた経験もあります。

このようなことが続けば、 歯科衛生士としてのやりがいもなくなるどころか、離職率増加の一途を辿るのも無理はないでしょう。

前述のとおり短時間で効率的かつ仕上がり感のアップも叶えられ、そのうえ増収できる方法があるならば導入しない手はないと思います。

それを可能にしたのが歯面に吹き付けて歯面清掃を行う“パウダーケア”です。

パウダーケアは、もちろん正しい使い方をしなければ PMTC以上に侵襲が大きくなる場合もありますが、特別なトレーニングを必要とせず、比較的術者の個人差も出にくいため、 実務歴に関係なく結果を出せると思います。

また、PMTC は少なからずエナメル質表面に多少の損傷を負わせるケースが多いです。

一方でパウダーケアは製品によっても損傷具合は異なりますが、PMTC よりエナメル質表面への損傷が少ないことが報告されており、患者さんにとっても大きなメリットがあります。

Q6.歯面清掃 (パウダーケア)以外でもエアアブレージョンは使えるの?

A.歯面清掃以外にも有益な使用方法が多数あります。

たとえば、補綴物の合着前処理として、セメント除去は接着前の重要なステップですが、仮封材の除去や支台歯内面のバイオフィルムの除去が確実にできると接着力もアップし、 補綴物を長期的に保てます。

その他の用途では、バイオガラスパウダーを使用することで、知覚過敏に対する処置や初期う蝕の抑制、 再石灰化も期待できます。

関連記事:歯科出版社がおすすめする『小児歯科』の専門書・本7選

エアアブレージョンの使用禁忌と注意点

ここではエアアブレージョンの使用禁忌と注意点について解説します。

使用禁忌

1.各製品共通の使用禁忌

- 重症または不安定な上気道感染症、慢性気管支炎、 喘息などの呼吸器系疾患を有する患者

- 虚弱、過敏症体質やアレルギー体質の患者

- 重篤な消化器官潰瘍のある患者

- 腎臓障害のある患者

- 心機能障害、 肺機能障害のある患者

- 埋め込み型医療用機器(ペースメーカーなど)を装着している患者および術者

- 低クロル性アルカローシスなどの電解質失調のある患者

- 口腔内に外傷や異常の認められる患者

- 口腔粘膜に炎症、びらんなどを起こしやすい患者

- コンタクトレンズを装着している患者

※毎回コンタクトレンズを外していただくことは非現実的なため、メガネ、もしくは施術時に患者さんにもゴーグルの着用を徹底することをお勧めします。

2.歯肉縁下ケアにおける禁忌

- 妊娠中および授乳中の患者

- 重症の炎症や骨壊死に罹患している患者、エンドペリオの症状が診られる歯根面や歯根破折、 パーフォレーションによる病変のある患者

3.パウダー別の禁忌

- ナトリウム摂取制限がある患者(炭酸水素ナトリウム)※高血圧・高ナトリウム血症・浮腫・妊娠高血圧症候群など

- 香料成分(ミント・ピーチ・オレンジ/シトラス・カシスなど)にアレルギーがある患者 (炭酸水素ナトリウム)

- エリスリトールまたは塩化セチルピリジニウム (CPC)にアレルギーがある患者

- エナメル質損傷部位やエナメル質形成不全部位、 ホワイトスポット(トレハロース)

- 軟組織、歯肉溝、歯周ポケット内(炭酸水素ナトリウム炭酸カルシウム・トレハロース)

注意点

1.処置後の説明

処置後の歯面は清掃で汚れが除去されており、ペリクル (唾液性蛋白質)の再構成には2~3時間かかるため、この間の喫煙や色素沈着のしやすい飲食は控えるように説明してください。

2.皮下気腫

エアシリンジやエアタービン、エアアブレージョンなどによる送気圧入で、多量の気体が皮下または筋膜の間(疎性結合組織内)※1に貯留することで偶発的に生じます。

また、 根管洗浄時の過酸化水素の使用や呼気圧変化による鼻腔、上顎洞、 口腔からの空気でも生じる場合があります。

症状は、患部を中心とした突発的なびまん性の腫脹と鈍痛、耳の違和感などがありますが、 感染症ではないため自然治癒します。状況によっては投薬(抗菌薬)の使用も選択されます。

3.菌血症

本来は無菌である末梢血管中に細菌が侵入した状態を菌血症と呼びます。

歯科治療における菌血症は抜歯やスケーリング (SRP)時などの観血処置を 行った際の創傷部などから細菌が血管内に侵入し、全身に拡散する一過性のものです。

細菌は高速で全身を循環し、多くは肝臓で処理されるため、 感染症を引き起こすことはありません。

しかし、 全身疾患や免疫応答の低下がある場合、 または人工心臓弁や人工関節を使用している場合は、まれに細菌性髄膜炎や感染性心内膜炎などの合併症を引き起こすリスクもあります。

上記の注意点に限らず患者さんの既往歴はもちろんですが、健康状態を把握したうえでエアアブレージョンを使用することが重要です。

近年では歯周病が全身疾患、とくに脳や心臓疾患の原因になるとの報告もあり、世間で※1疎性結合組織とは、体の諸構造を緩く繋ぎ留めている組織です。

皮膚や粘膜下、血管や神経や腺の周囲など全身に広く分布されています。

※1:疎性結合組織とは、体の諸構造を緩く繋ぎ留めている組織です。皮膚や粘膜下、血管や神経、腺の周囲など全身に広く分布しています

知覚過敏症の患者さんへの対応

エアアブレージョンは知覚過敏患者さんへの使用ができないと思われがちですが、事前に対処すると不快な思いをさせずに済みます。

その手段として下記の方法があります。

- エアアブレージョンを使用する施術日まで時間がある場合はホームケアで歯質を強化していただく

- 施術日まで時間がない場合は口腔内診査後に シュミテクト(グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア)※2

- 知覚過敏抑制剤を塗布し、症状のない歯から使用し始める

※ホームケアでは、フッ化ナトリウムによる洗口およびMIペースト(ジーシー)の塗布を推奨しています(図3、4参照)。

スキンケアでたとえると、フッ化ナトリウムの洗口は化粧水の役割で、歯へ水分を取り入れる、 そして、 MIペーストのパックは乳液の役割で、水分を閉じ込めるというイメージで使用していただいています。

※2:シュミテクトの成分である硝酸カリウムは、イオン化すると硝酸イオンとカリウムイオンに分かれる。

そのカリウムイオンが歯髄神経周囲にイオンバリアを形成し、外部からの刺激伝 達を防ぐ

![歯科医療従事者のための専門メディア : Dental Diamond[デンタルダイヤモンド]](https://dental-diamond.jp/pages/wp-content/uploads/2022/05/cropped-名称未設定d.png)

コメントを残す