発刊にあたって

歯科衛生士の養成教育が始まり75年あまりが経過しました。この間、急激な高齢化や歯科医療の需要の変化とともに歯科衛生士の役割も、口腔機能の低下による誤嚥性肺炎や口腔環境の悪化に伴う糖尿病予防など、従来のう蝕や歯周病といった歯科疾患の予防の範囲にとどまらず、全身の健康を見据えた、医科歯科連携による口腔健康管理へとその範囲が拡大しています。

歯科衛生士は多くの医療系職種のなかで、予防を第一の専門とする職種です。とくに口腔衛生管理や口腔機能管理の充実についてはもちろん、歯科医療専門職間のみならず一般医療関連職種や介護職など福祉関連職種および関連機関との連携を推進し、適切な歯科保健医療の提供の構築と積極的な予防介入が期待されています。

このような状況を受けて全国歯科衛生士教育協議会では、2021年5月の総会において「歯科衛生学の体系化」という歯科衛生士の教育および業務に関する大きな改革案を公開しました。この報告では「口腔の健康を通して全身の健康の維持・増進をはかり、生活の質の向上に資するためのもの」を「歯科衛生」と定義し、この「歯科衛生」を理論と実践の両面から探求する学問が「歯科衛生学」であるとしました。「歯科衛生学」は基礎歯科衛生学・臨床歯科衛生学・社会歯科衛生学の3つの分野から構成されます。

「日本歯科衛生教育学会」など歯科衛生関連学会も設立され、教育年限も3年以上に引き上げられて、「歯科衛生学」の体系化も提案され、歯科衛生士養成の講義と実習のための教科書も科学的な根拠に裏付けられた「歯科衛生学シリーズ」に変わりました。しかしながら、平成の時代には「東日本大震災」、令和には「新型コロナウイルス蔓延」が3年間も続き、対面の講義はオンラインで代替可能だったものの、臨地実習の現場体験については、臨床現場の提供はなく、施設や学校においても見学実習すら忌避されるなど、学生たちは実習経験が壊滅状態で卒業を迎えざるをえない事態となりました。

コロナ禍では既成の動画を実習に代用する学校もありましたが、まだ教育途上で歯科臨床の現場を知らない学生にとっては、専門用語を用いた説明および画面の装置や器具の理解は困難であり、教育現場では不評でした。また、在宅訪問や臨地実習の現場は、地域により大きく異なるので、以前からモデルケースの動画が望まれておりました。

全国歯科衛生士教育協議会としては、このような背景のもとに、臨地実習のスタンダードとなる「歯科衛生学 教育動画シリーズ」をデンタルダイヤモンド社の賛同と協力を得て刊行する運びとなりました。これからの新たな歯科衛生学教育のために、この教育動画シリーズがさらに充実され、広く活用されて、歯科衛生学の発展と推進に寄与することを願っております。

全国歯科衛生士教育協議会 理事長 眞木吉信

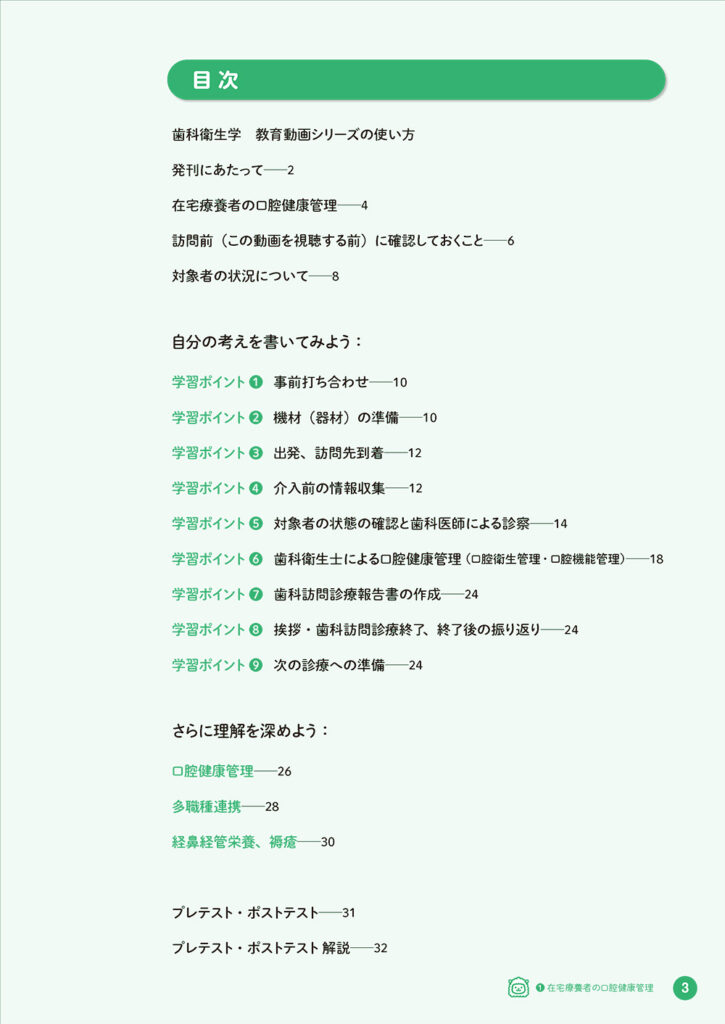

目次

![歯科医療従事者のための専門メディア : Dental Diamond[デンタルダイヤモンド]](https://dental-diamond.jp/pages/wp-content/uploads/2022/05/cropped-名称未設定d.png)

本のエッセンスは、書籍の「はじめに」や「刊行にあたって」に詰まっています。

この連載では、編集委員や著者が伝えたいことを端的にお届けするべく、おすすめ本の「はじめに」や「刊行にあたって」、「もくじ」をご紹介します。

今回は、『動画とテキストで学ぶ 歯科衛生士になるための臨地実習サポートブック ❶ 在宅療養者の口腔健康管理』です。