Contents

刊行にあたって

近年、インプラント周囲炎の問題が取り沙汰される一方で、依然としてインプラント治療の信頼性は高く、欠損補綴における主要な選択肢であることは周知のとおりです。しかし、いったんインプラントが口腔内に装着されると、その後の治療はインプラントを中心に制限されることになります。患者が将来、全身的あるいは経済的にインプラント治療を受け入れにくい状況となった場合、天然歯や義歯との共存が確立されていなければ、その負担を背負うのは患者自身です。

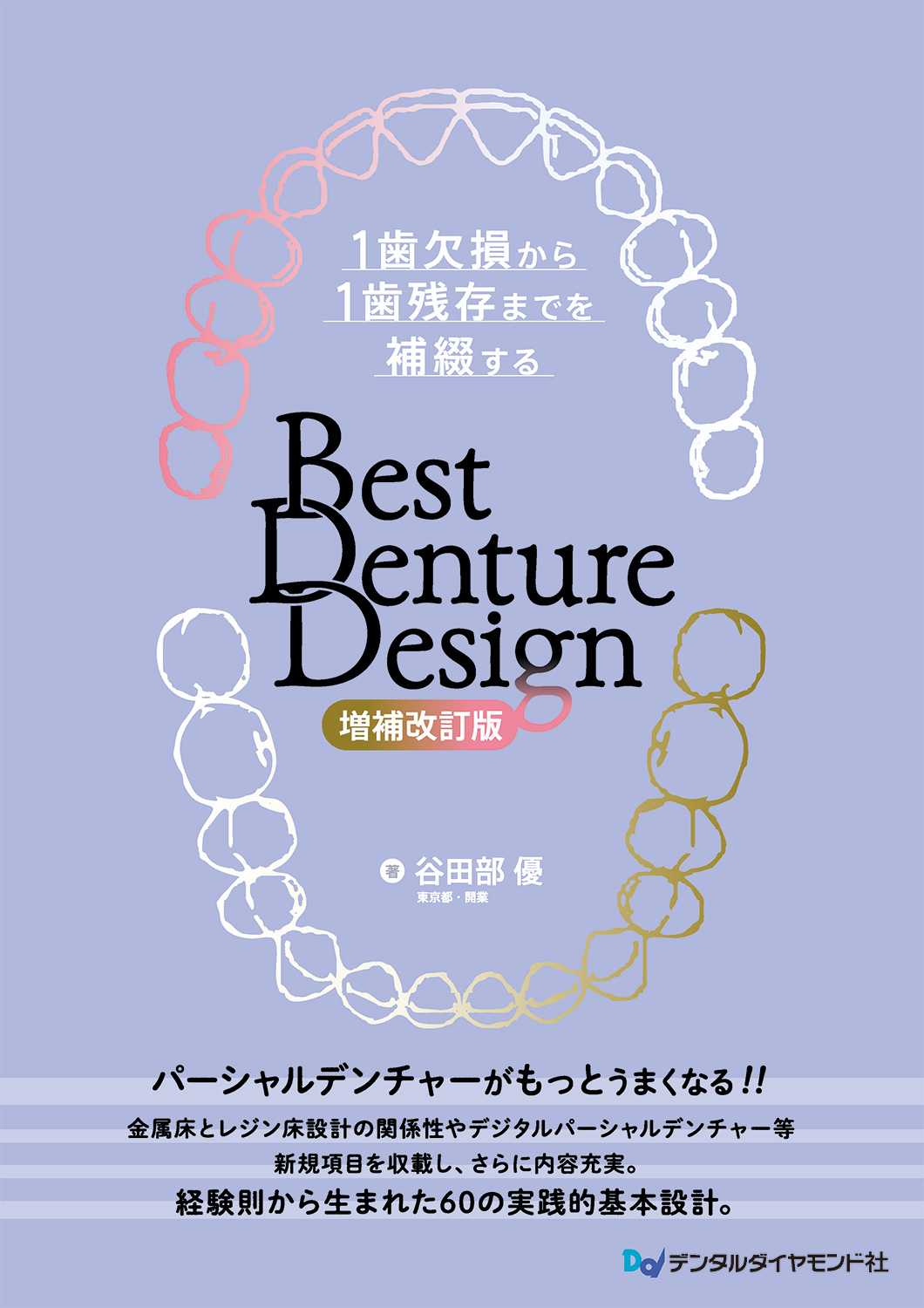

その点、パーシャルデンチャーは1歯欠損から1歯残存に至るまで、幅広い欠損形態に対応でき、さまざまな咬合関係や患者背景に柔軟に適応できる補綴装置です。ただし、残存歯に負担をかけることから「抜歯鉗子」と揶揄されることもあります。

「パーシャルは難しい」とよく言われますが、実際には深く考えずとも収まってしまう場合があるのも事実です。難しさを感じるのは、残存歯の将来的な保全や患者の背景までを考慮して設計するからにほかなりません。欠損の分布だけでも設計のバリエーションは数多く存在し、そこに対合関係、残存歯や顎堤の状態、年齢、経済的・心理的要因などを加味すれば、複雑になるのは当然といえるでしょう。症例報告から得られるヒントもありますが、あくまで個別症例に基づくものであり、一般化には限界があります。したがって、実際に自ら設計を担う際に、いかに手順を立てて考えるかが重要になります。

こうした背景を踏まえ、『Best Denture Design』は「欠損が徐々に進行する患者において、年齢や生活習慣、咬合状態に応じて考慮すべき点は異なる。臨床医が実際に設計に活かせる実践書を」という出版社の要望から企画されました。エビデンス重視の時代にあえて経験則(パタン)に基づく設計を提示し、パーシャルデンチャーに臨む歯科医師の「引き出し」を増やし、整理することを目指しました。本書で扱う義歯は原則としてサーカムフェレンシャルのクラスプデンチャーですが、インフラバルジのクラスプやオーバーデンチャー、アタッチメント、ノンメタルクラスプ、さらにはインプラント併用義歯も、基本設計で生じる課題を解決するための手段として位置づけています。要は「欠損をどのように見るか」が最も大切であると考えています。

私は大学で20年近く研究・教育・臨床に携わり、さらに開業後10余年の診療を通じて多くの学びを得てきました。それらをまとめた本書を2015年に刊行できたことは、私にとって大きな財産です。そして、多くの先生方や歯科技工士の皆様にご活用いただき、4版まで重ねることができましたことを、心より感謝申し上げます。

今回、残部僅少を機に増刷か改訂かを検討しましたが、表現の見直しや新たに盛り込みたい内容が増えたことから、大幅な改訂を行うこととしました。とくに金属床とレジン床設計の関係性を明確にするために章立てを工夫し、第2章の設計パタンをより有効に活用できる構成としました。また、パーシャルデンチャーの設計は歯科医師と歯科技工士の連携が不可欠であるため、両者の共通言語として役立てるべく、技工依頼に関する記述も大幅に修正しました。

初版刊行時と同様に、本書は読み物ではなく、臨床現場で辞書のように使える実践書を目指しています。第1章はじっくり読み込んでいただきたい部分ではありますが、日々の臨床では第2章から症例に近い設計を探し、その考え方を参考にしていただければ幸いです。その際、第1章のPattern解説を併せて確認していただければ、理解はいっそう深まることでしょう。設計パタンを大きく変更していないのは、それが「唯一の正解」だからではなく、設計を始める際の出発点、思考整理の目安として役立てていただきたいからです。補綴設計は患者ごとに異なり、年齢や背景、経済環境などを総合的に判断する必要があります。その意味で、本書が臨床における思考の整理と選択肢の拡充に少しでも役立てば、著者として望外の喜びです。

最後に、デンタルダイヤモンド社の安斎清幸氏、島 遥氏には多くのご助言をいただき、本書の出版に至ることができましたことを心より感謝申し上げます。初版本では、東京科学大学大学院医歯学総合研究科生体補綴歯科学分野の若林則幸教授に多大なるご示唆とご推薦を賜り、また和田淳一郎講師をはじめ多くの先生方からも貴重な助言をいただきました。さらに、本書の内容の多くは藍 稔名誉教授、大山喬史名誉教授、五十嵐順正前教授をはじめ、後藤忠正先生、故安田 登先生、腰原偉旦先生、その他多くの先生方のご指導の賜物であり、ここに改めて深く感謝申し上げます。

今回の改訂にあたり、新たなトピックとしてインプラントパーシャルデンチャーとデジタルパーシャルデンチャーを加えるにあたり、北海道大学大学院歯学研究院口腔機能学分野の黒嶋伸一郎教授、東京科学大学大学院医歯学総合研究科口腔デジタルプロセス学分野の髙市敦士教授に執筆をご快諾いただきました。お二人に心より御礼申し上げます。

本書が、一人でも多くの臨床家にとって「パーシャルデンチャーを好きになり、上達する」きっかけとなることを、心から願っております。

2025年10月

東京都・千駄木あおば歯科 院長

谷田部 優

注)本来、パーシャルデンチャーという言葉は、日本補綴歯科学会の用語集では推奨されていない。

正確にいえば、リムーバブルパーシャルデンチャー(Removable Partial Denture)であり、日本語では部分床義歯と呼ぶべきである。ただ、ブリッジやインプラントという言葉と並列するときに部分床義歯ではいささかバランスが悪い。一般的にデンチャーと言えば、可撤性義歯を示していることから、本書では部分床義歯をパーシャルデンチャーと呼ぶことにした。

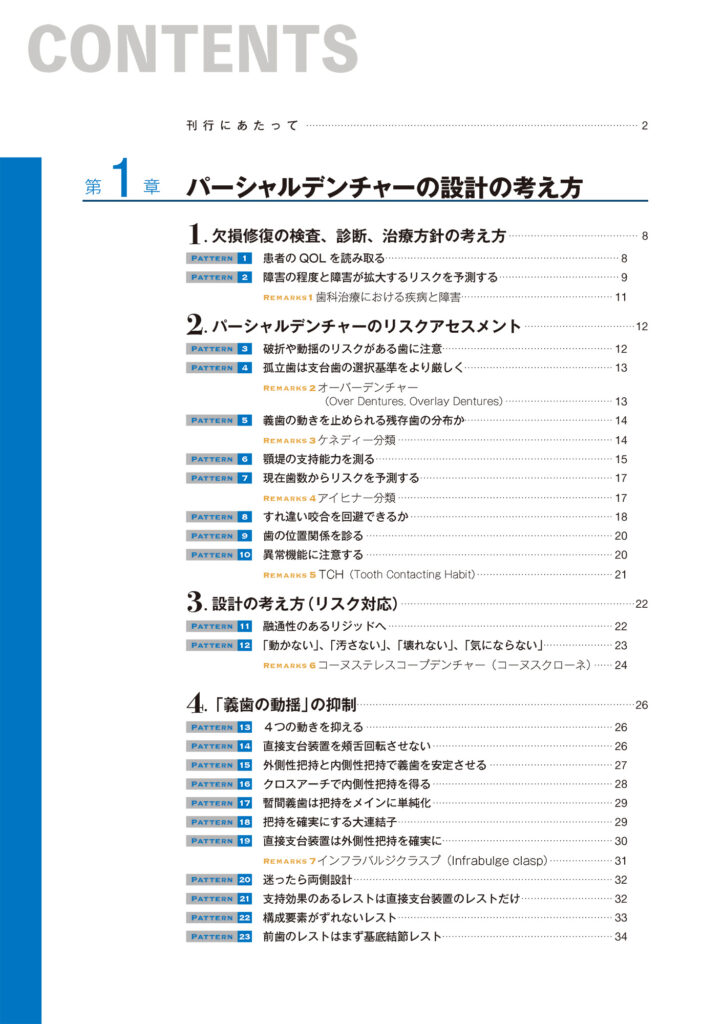

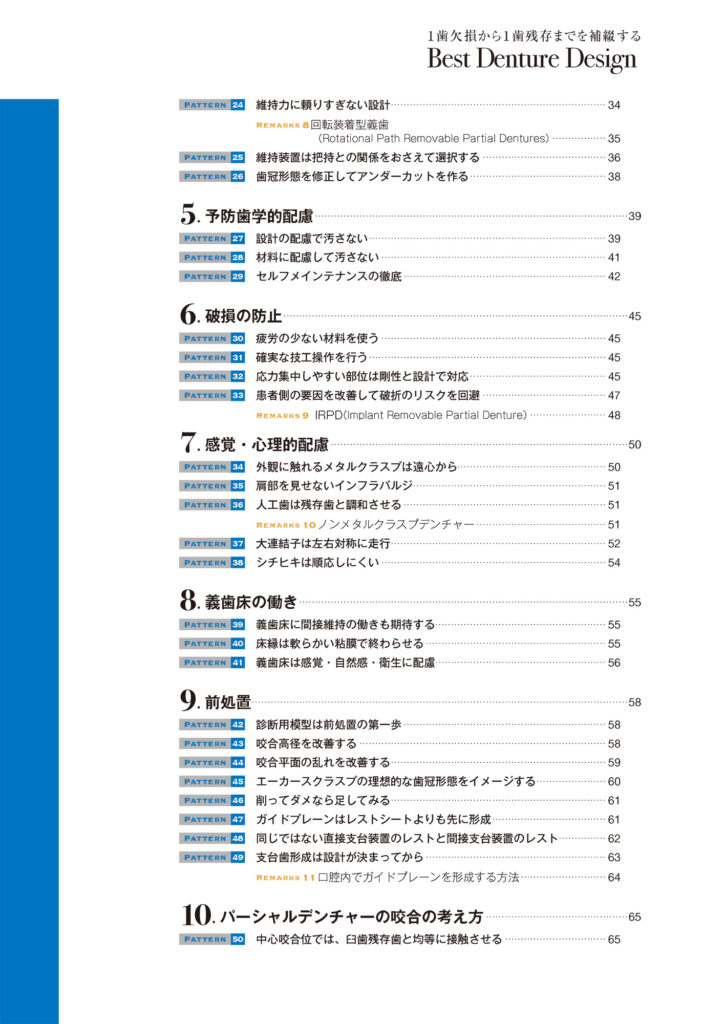

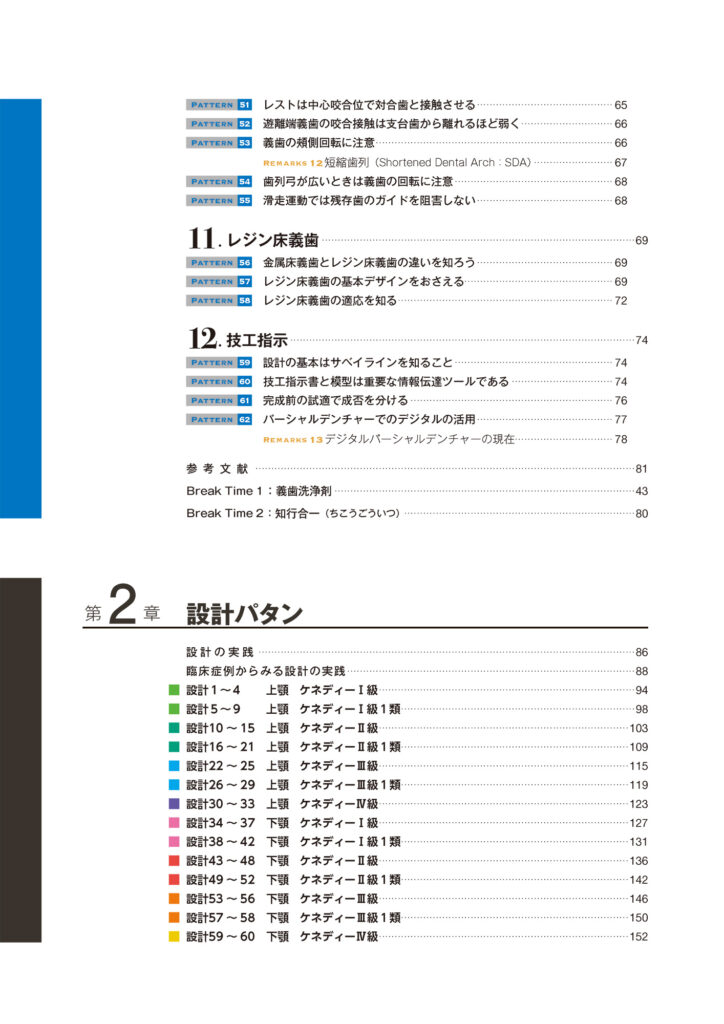

CONTENTS

谷田部 優(やたべ まさる)

1958年 千葉県佐倉市生まれ

1983年 東京医科歯科大学歯学部卒業

1985~2002年 東京医科歯科大学歯学部 文部教官助手

1991年 東京医科歯科大学 歯学博士学位取得

1994~1995年 オランダ国立ACTA 客員研究員

2000~2002年 東京医科歯科大学歯学部附属歯科技工士学校 非常勤講師兼任

2002年〜 千駄木あおば歯科 院長

2009年〜 東京科学大学(旧・東京医科歯科大学)医歯学総合研究科大学院 臨床教授

2022年〜 東京科学大学歯科同窓会 常務理事

2024年〜 東京都文京区歯科医師会 会長

現在に至る

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

日本補綴歯科学会 指導医・専門医

![歯科医療従事者のための専門メディア : Dental Diamond[デンタルダイヤモンド]](https://dental-diamond.jp/pages/wp-content/uploads/2022/05/cropped-名称未設定d.png)

本のエッセンスは、書籍の「はじめに」や「刊行にあたって」に詰まっています。

この連載では、編集委員や著者が伝えたいことを端的にお届けするべく、おすすめ本の「はじめに」や「刊行にあたって」、「もくじ」をご紹介します。

今回は、『1歯欠損から1歯残存までを補綴する Best Denture Design 【増補改訂版】』です。