- 咬合再構成を伴う処置を実施した際、自分の治療がうまくいったのか自信がありません。そこで、咬合再構成を行ううえでどのようなことを考慮して治療に臨めばよいでしょうか。また、メインテナンス時のポイントも教えてください。 栃木県・O歯科

-

1.病態分析と再評価

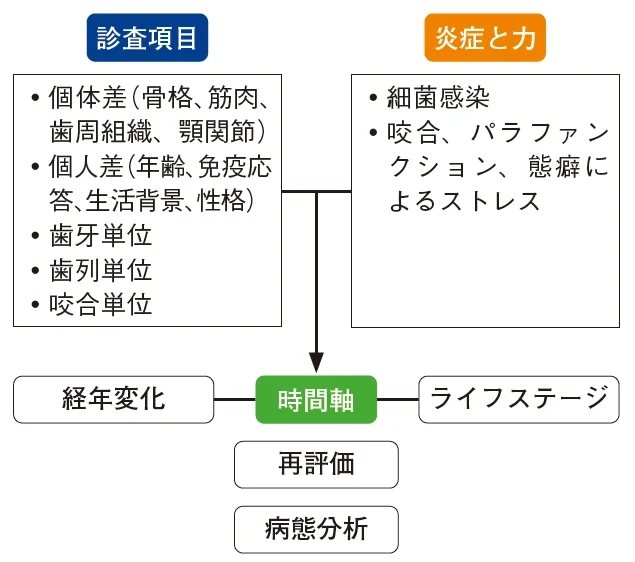

顎口腔系の疾患は、炎症と力の因子に加え、さまざまな因子が複雑に絡んで発症していることがほとんどです。とくに咬合再構成が必要な症例は、より複雑化し、治療も大掛かりとなることが多く、治療による侵襲で治癒期間を要する傾向にあります。

そのため、治療介入においては、病態分析が大切でしょう。原因を解明せずに治療介入した場合、早期に再発するリスクが高くなり、治療もオーバートリートメントになる可能性があります1)。

筆者は、術前資料から病態分析を行い、患者の個体差や年齢、生活習慣、免疫応答、要望、予後などを考慮したうえで、治療計画を立案します。咬合再構成は、一つ一つのステップの積み重ねですから、1歯の基本的な治療を疎かにせず、丁寧に確実に行うことが重要です。また、治療中も必要に応じて資料を採取し、再評価を繰り返しながら進めるよう心がけています。

そして、補綴設計を決定するうえでは、プロビジョナルレストレーションによる再評価を大切にしています。

2.リスク因子を把握する

術後のリスク因子の把握は、術後評価が重要です。筆者のおもな評価項目は、咀嚼機能の改善に加え、1歯単位、歯列単位、下顎位、咬合単位、顎関節を治療前後で確認しています。

たとえば、1歯単位では、歯周病や根尖病変は治癒傾向にあるか、動揺度や歯根膜腔の拡大が軽減しているかを歯周組織検査やデンタルX線写真、CT画像等で評価します。咬合状態を確認する場合は、歯列模型や口腔内写真、顔貌写真、パノラマX線写真、セファログラム等で評価します。また、顎関節を確認する場合はCT画像やMRIにて、下顎頭や関節空隙、関節円板を評価します。

このように、いくつかの資料を組み合わせて多角的な視点から確認し、改善できた点とできなかった点を評価します。そのうえで、残存するリスク因子を患者と共有し、メインテナンスで注意深く経過観察することが大切だと思います。

3.メインテナンスにおけるポイント

メインテナンスでは、残存するリスク因子、個体差、経年的変化に着目し、炎症のコントロールと力のバランスがとれた咬合関係の維持に努めることが大切です。

個体差とは、患者の生まれもった特徴であり、治療による大幅な変更はきません。たとえば、咬合力が強いBrachyfacial pattern(短顔型)は、歯や歯周組織に負荷がかかるため、力のコントロールも難しく、術後も残存歯にトラブルを起こすリスクが隠れています。

現状に問題がなくとも、個体差を把握して予後を予測することは、患者とメインテナンスで長くかかわるうえで重要です。

また、生体は加齢という時間軸のなかで、経年的に変化します。加えて、口腔内は咬耗や歯の傾斜に伴って咬合高径は低下し、ゆっくりと咬合関係が変化します。歯周組織も疲労の蓄積により退行性変化を起こし、病態を発症するリスクが高まる傾向にあり、高齢になれば、生活習慣や免疫応答の変化も徐々に起こります。

そのため、メインテナンスにおいても、定期的に病態分析を行い、経年的変化に対して生体が適応しているか否かを確認します。そして、長く安定した状態を保つためには、再評価を継続することが重要と考えます(図1)

図❶ 病態分析するうえでの構図(参考文献2)より引用改変) 【参考文献】 1) 筒井昌秀,筒井照子:包括歯科臨床.クインテッセンス出版,東京,2003.

2) 小川廣明:包括歯科診療入門.デンタルダイヤモンド社,東京,2017.

安藤正明

千葉県・安藤デンタルクリニック

▽月刊デンタルダイヤモンドのバックナンバーはこちら▽

https://www.dental-diamond.co.jp/list/103

▽Q&Aのバックナンバーはこちら▽

https://dental-diamond.jp/qanda.html

![歯科医療従事者のための専門メディア : Dental Diamond[デンタルダイヤモンド]](https://dental-diamond.jp/pages/wp-content/uploads/2022/05/cropped-名称未設定d.png)

学術・経営・税務・法律など歯科医院での治療・経営に役立つQ&Aをご紹介いたします。今回は、月刊 デンタルダイヤモンド 2025年8月号より「咬合再構成を行ううえで大切なこと」についてです。