- 「指しゃぶりをなかなかやめてくれません」と保護者から相談されました。どのように対応すればよいでしょうか。注意点などを含めて教えてください。 富山県・N歯科

-

1.2歳ごろまでの子どもの場合

2歳ごろまでの子どもの20%に、指しゃぶりが認められたことが報告されていますが1)、その指しゃぶりも米津らの調査では、4歳以降には減少することが報告されています2)。

基本的には、その時期までは無理にやめさせるのではなく、指しゃぶりをする時間を少なくするような工夫を行います。手を使った遊びが増えると自然と少なくなっていきますが、保護者にどのようなときに行っているのかを確認すると、「暇なとき」「テレビを見ているとき」「眠るとき」が多いようです。保育園やこども園ではほとんどしないという子どもも、家では保護者が夕飯の準備などで忙しくなると暇になり、指しゃぶりをするようです。

パズルや夕飯のお手伝いなど、親が見守りながらできる遊びや作業も工夫してみてください。

2.4歳を超えている場合

4歳を超えている場合ですが、まず、なぜ保護者がやめさせようと思っているのかを確認します。「かっこ悪いから」「歯並びや嚙み合わせに影響するから」という他に、他人から「かわいそうに、親が構ってあげていないから寂しいのね」と言われることもあるようです。

まず、指しゃぶりは寂しいからするのではなく、習癖の一つである場合が多いこと、そして、歯並び・嚙み合わせの点を考えるのであれば、前歯の交換期にやめられれば改善する場合が多いことを伝えます。

本人が納得していないのに無理にやめさせると、「爪を嚙む」「髪の毛を抜く」などのほかの習癖に移行することも多くみられます。本人が指しゃぶりの問題を理解できる年齢になれば、やめたほうがよいと本人もわかるようになります。ただし、寝ているときに無意識にしてしまうこともあり、そのような場合は、保護者が寝る際に背中をさする、手を繫いで一緒に寝るなど、子どもに安心感を与えて就寝できるようにしてください。

3.歯科医療従事者ができるアプローチ

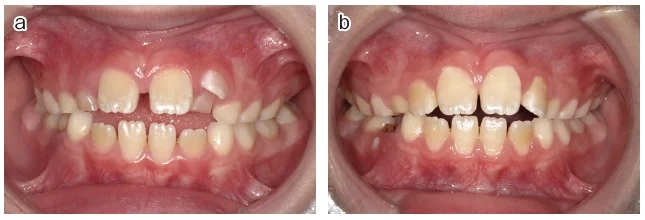

また、3歳以降も指しゃぶりをする場合は、歯列咬合の問題だけではなく、舌が低位にあり、舌を突出させて嚥下する乳児型嚥下が残存していることが多く、舌足らずなしゃべり方やくちゃくちゃ咬む、お口ぽかんなどの口腔機能の問題も生じます(図1)。

図❶ 指しゃぶりをやめ、嚙み合わせが改善した症例

a:8歳、男児。指しゃぶりをしている。舌が低位にある

b:9歳時。指しゃぶりが嚥下や発音にも影響することを伝え、本人の意思で指しゃぶりをやめた。嚙み合わせも改善が見られ、舌は低位に位置していない指しゃぶりをやめられない場合も、舌を上に上げるポッピングや頰を膨らませるなどの口腔機能のトレーニングを行ってください。口腔内への意識の高まりからやめられた症例もあります。

【参考文献】

1)井上美津子:子どもの口に関わる各種の習癖について.チャイルドヘルス,7(6):416-419,2004.

2)米津卓郎,黒須美沙,門屋真理,牛田永子,薬師寺 仁:非栄養学的吸啜行動が小児の咬合状態に及ぼす影響に関する累年的研究.歯科臨床研究,2(2) :50-57,2005.土岐志麻

青森県・とき歯科

▽月刊デンタルダイヤモンドのバックナンバーはこちら▽

https://www.dental-diamond.co.jp/list/103

▽Q&Aのバックナンバーはこちら▽

https://dental-diamond.jp/qanda.html

![歯科医療従事者のための専門メディア : Dental Diamond[デンタルダイヤモンド]](https://dental-diamond.jp/pages/wp-content/uploads/2022/05/cropped-名称未設定d.png)

学術・経営・税務・法律など歯科医院での治療・経営に役立つQ&Aをご紹介いたします。今回は、月刊 デンタルダイヤモンド 2025年10月号より「保護者から指しゃぶりについて相談されたら……」についてです。