序文

筆者は2013年7月1日に日本歯科医学会会長に就任し、2025年6月30日で退任した。

日本歯科医学会は2013年4月1日以来、公益社団法人日本歯科医師会の内部組織として存在し、現時点では専門分科会25団体、認定分科会21団体で構成されている。もちろん学会の事業計画は独自に立てられている。

会長に就任してすぐに臨時委員会の1つとして重点研究委員会を立ち上げ、この臨時委員会に諮問書の形で事業の依頼を行った。少し長くなるがその諮問書の内容を以下に紹介する。

「日本歯科医師会は8020運動を開始して以来、高齢者の口腔のケアに関して積極的な活動を行って効果を上げている一方で、乳児・小児における摂食機能障害が大きな社会問題になっている。いわゆる障がいをもっている子どもたちの摂食機能障害のみならず、今日の生活環境に起因しているといわれるが健常児においても問題化してきている。しかしながら、その実態を示す明確なデータを本学会が持っていなかったために本委員会において、集学的な研究結果から提示していただきたい。これは公募型ではなく本執行部が主体性をもって行う研究であり、得られた成果を学会として社会に公表し、関連多職種との連携の下に歯科医学的見地から、摂食機能障害で困っている子どもたちへのサポートを積極的に行おうとするものである。」(原文まま)

なぜこのような諮問を就任直後から行ったのかといえば、実はこれに先立つこと約半年、それまで学部長として就任していた日本歯科大学生命歯学部の附属病院機能として「日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニック」が2012年10月16日に開院したことに起因している。

開院後4か月目に、院長の菊谷 武先生と、障がい児の摂食機能障害(摂食嚥下障害)を専門に行っていた本書編集委員の田村文誉先生が揃って患者さんの受診状況の報告に来られた。そこには、来院された患者さんの状況が細かく示されていた。高齢歯科患者さんの来院を意識していた筆者にとって、同クリニックの受診者のうち12歳以下がおよそ25%も占めていることは大きな驚きであった。さらに、こうした受診者は、障がいをもつ小児患者さんだけではないという。公的機関などに掲載された同クリニックの開院案内から、食べることで困っている子どもを持つ保護者が、「どこにも相談をもっていきようがない、障がいでも病気でもないように思われるわれるわが子の食生活について、ここならば相談なりアドバイスなりに応じてもらえるのでは」という、子どもを育てるうえで実は非常に切実な悩みを抱えて来られるケースが多いとのことであった。当時はまさに相談であり、医療の体系で対応することもできず、悩むところであった。

筆者はその半年後には大学を退職して学会会長に専念することに決まっていたのだが、事業の設立責任者として同クリニックの動向は気がかりであった。そこで学会会長就任直後に、上記諮問書の内容で重点研究委員会をスタートさせたのである。

設立当初は何から進めていけばよいかも決まらず委員の方々にはご苦労をおかけしたが、約2年の調査分析結果を「子どもの食の問題に関する調査」の報告書としてまとめていただくことができた。そこからは積極的な展開を遂げ、2018年の公的医療保険改定において新病名導入への道が開かれたのである。新病名の「口腔機能発達不全症」はもちろんのこと、子どもの発達機能改善を目指すハビリテーションから着想して通称名を「ハビル」とし、連携する一般社団法人日本歯科医学会連合において商標登録することもできた。現在では新病名、通称名ともに社会に広く知られることとなり、摂食障害に悩む子どもたちとその保護者たちのために多職種と連携した事業が進展している。

この事業は、少子化時代に、歯科医療を通した社会への大きな貢献と捉えている。

日本歯科医学会前会長 住友雅人

刊行にあたって

「食べる」ことは、私たちの人生のなかで非常に大きな部分を占めています。食べることにより、栄養を摂取して健康な体を作るのはいうまでもありませんが、それだけでなく味や風味を楽しむ、見た目を楽しむ、咀嚼や嚥下を楽しむ、誰かと一緒に食べることでコミュニケーションを楽しむ、一人で食べることで自分の自由を楽しむ、素敵なレストランに行ってその場所を楽しむ、旅行先で名物を楽しんで素敵な思い出になる等々、食べることが楽しみを生み出すというのはすばらしいことです。それだけに、親は子どもの口腔の健康について関心が高くなるのでしょう。そして、ほとんどの子どもたちは哺乳、離乳食、そして自分で食べるという過程において試行錯誤し、上手・下手を繰り返して成長発達していくのですが、親からすると下手な部分が目についてしまい、それが子育ての悩みに繫がってしまうこともあるように思われます。

このような子育てにおける「食べる」ことの相談について、摂食機能障害の子どもたちには以前から「摂食機能療法」という医療で対応してきました。一方、定型発達の子どもの場合、平成30年に「口腔機能発達不全症」と病名ができる以前は、歯科医療のなかで対応することができませんでした。この病名ができたことは、定型発達の子どもたちの口腔機能が悪化しないよう底上げをし、成人期に向けて健康な口腔の基礎を作るという大きな意味があるのです。

口腔機能発達不全症の管理・指導は、子どもの口腔機能の発達を歯科から支えるものです。口腔機能発達不全症の原因や症状はさまざまであり、当然、歯科医療単独では十分に支援できないことも多くあります。小児科・耳鼻咽喉科などの医師の診療が必要なこともあれば、言語聴覚士による言葉のトレーニング、管理栄養士による栄養相談、また、保育士や学校教諭などと連携することも必要であり、包括的に子どもとその家族を支えていくことが、口腔機能の問題を解決することに繫がります。

口腔機能発達不全症の対応は、ともすれば口腔機能の発達促進のための訓練が中心と捉えられがちです。もちろん訓練は口腔機能発達を促進する手段として非常に重要なのですが、その手段を用いることは何を目的としているのか、何を実現できるのかを明確に定めたうえで行う必要があります。つまり、やみくもに訓練をすればよいわけではなく、そもそも訓練をすれば改善することばかりでもありません。また、本書は食行動の問題にもフォーカスを当てています。その理由は、口腔機能に問題がある場合、それが表に現れてくることの多くが「食行動」だからです。

本書では、口腔機能発達不全症の成り立ちから保険対応、問題点の解釈や評価、そして多職種連携等、具体的な事例を供覧しながら総合的に解説しています。口腔機能発達不全症の臨床において、問題点を指摘するだけで終わることのないよう、改善策を提示し、家族と一緒に悩み支えていく医療を行うために、ぜひ本書を活用していただければ幸いです。

日本歯科大学附属病院 口腔リハビリテーション科 教授・科長 田村文誉

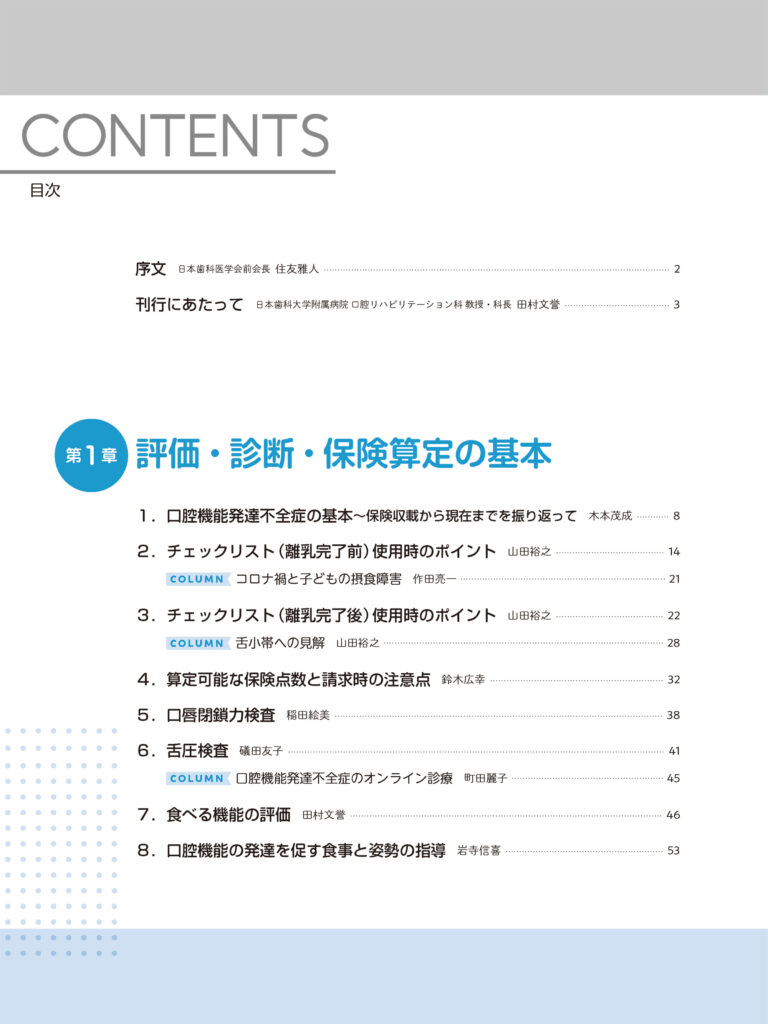

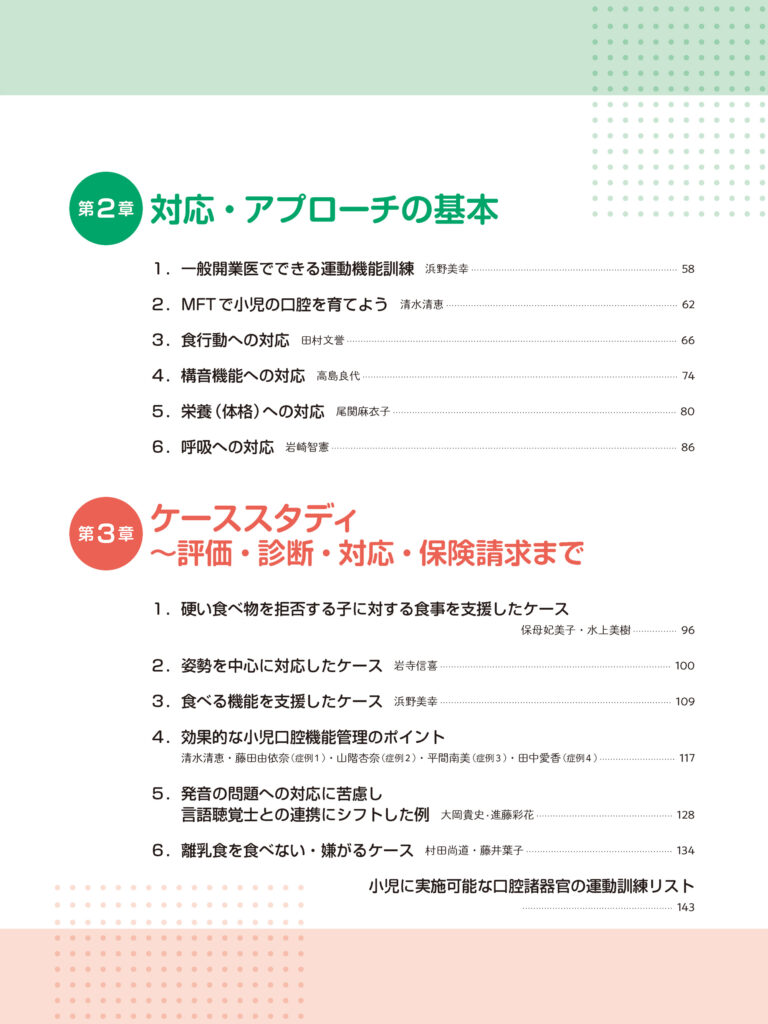

もくじ

木本茂成(きもと しげなり)

1984年 神奈川歯科大学 卒業

1988年 神奈川歯科大学大学院歯学研究科 修了

1991年 米国ワシントン大学(セントルイス) メディカルセンター客員研究員

2006年 神奈川歯科大学小児歯学講座 教授(〜2025年3月)

2025年 神奈川歯科大学 特任教授

(所属学会)

日本小児歯科学会

日本障害者歯科学会

日本小児保健協会

日本歯科医学教育学会

国際歯科研究学会(IADR: International Association for Dental Research)

国際小児歯科学会(IAPD: International Association of Paediatric Dentistry)

田村文誉(たむら ふみよ)

1989年 昭和大学歯学部 卒業

2000年 昭和大学歯学部口腔衛生学教室 講師

2001年 米国アラバマ大学歯学部 留学

2013年 日本歯科大学附属病院 口腔リハビリテーション科 教授

(所属学会)

日本障害者歯科学会

日本老年歯科医学会

日本摂食・嚥下リハビリテーション学会

日本口腔リハビリテーション学会

日本小児歯科学会

小児歯科保健協会

日本歯科医学教育学会

小児在宅歯科医療研究会

![歯科医療従事者のための専門メディア : Dental Diamond[デンタルダイヤモンド]](https://dental-diamond.jp/pages/wp-content/uploads/2022/05/cropped-名称未設定d.png)

本のエッセンスは、書籍の「はじめに」や「刊行にあたって」に詰まっています。

この連載では、編集委員や著者が伝えたいことを端的にお届けするべく、おすすめ本の「はじめに」や「刊行にあたって」、「もくじ」をご紹介します。

今回は、『口腔機能発達不全症対応マニュアル 評価・診断・処置 積み重ねた知見を「いま」に生かす』です。