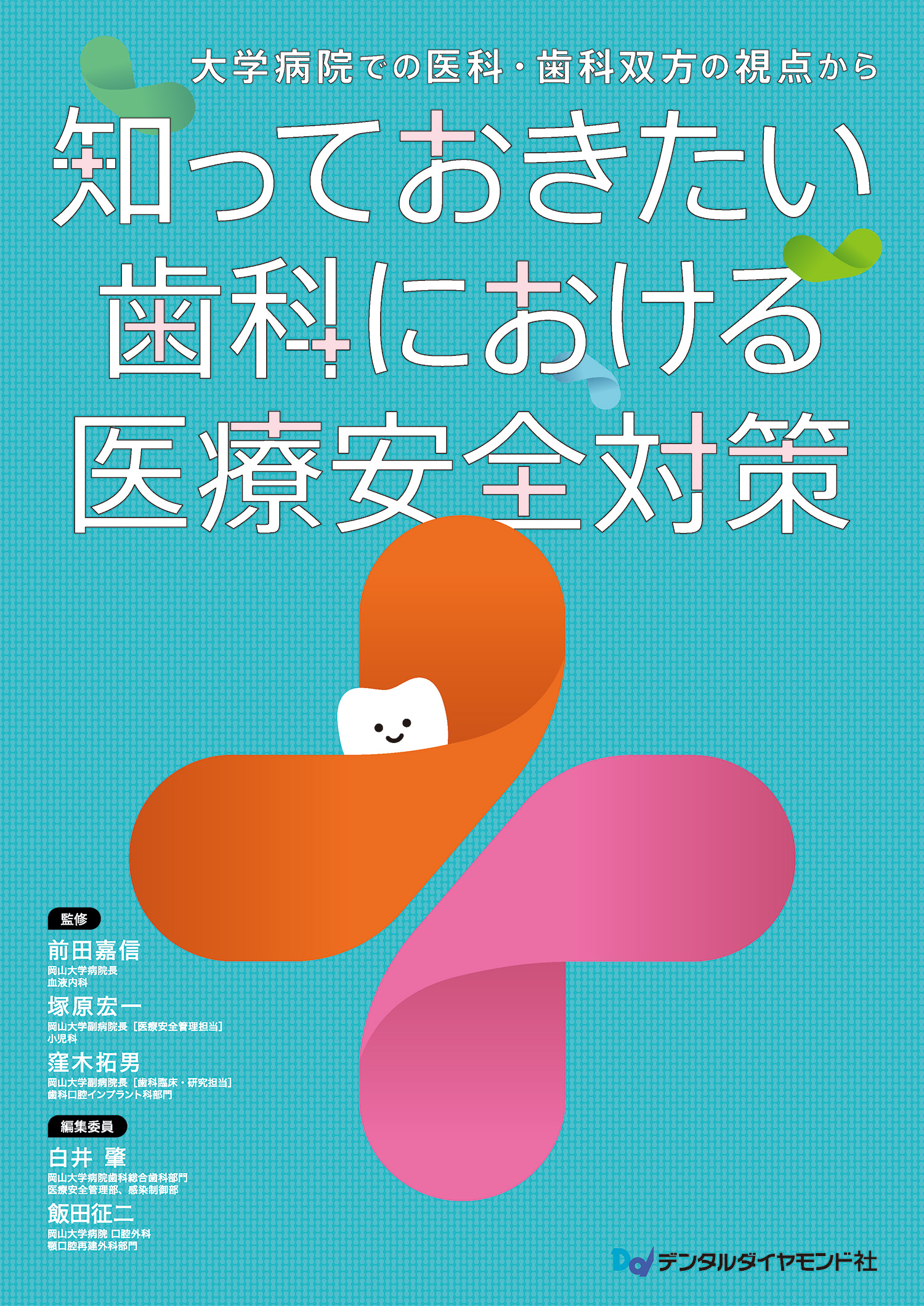

刊行にあたって

わが国における医療安全管理は、私が岡山大学病院の医員として病棟勤務していた2000年(平成12年)前後に発生した複数の重大医療過誤事例を契機に本格化しました。1999年が医療安全元年、2001年が患者安全推進年と称されるように、21世紀に入って、医療安全へのアプローチも「個人の努力に頼った安全の確保」より「個々の要素の質を高めつつ、医療システム全体を安全性の高いものに改善する」ものに改変され、一定の成果を上げています。

行政主導で医療安全に関してさまざまな規定が作られましたが、程度の差はあれ、いくらかの施設において内部統制の不備や医療者の不作為は続いていました。このような経緯もあって、2015年に医療事故調査制度が施行され、2017年の第8次改正医療法では特定機能病院の管理および運営に関与する体制が強化され、全死亡症例の検討、高難度新規医療技術の導入時の審査、未承認適用外の医薬品・医療機器などの使用の審査などが整備されました。同年、臨床研究法と次世代医療基盤法が公布され、改正個人情報保護法が施行されました。

私が岡山大学病院血液・腫瘍内科の教授に就任したのはまさにこの年でしたが、その後も現在に至るまで、わが国の大学病院において厳格な自主的規律が求められ続けています。当然ながら、私たち医療者は高い倫理観をもって行動し、真摯に患者と向かい合い、安心・安全な医療を実施しなければなりません。2021年(令和3年)より私は病院長を務めていますが、当院の4つの基本方針のひとつに「安心・安全な医療」を掲げています。

岡山大学病院は、1870年(明治3年)の開設以来、150年を超える長い歴史と伝統を受け継いでいます。2003年に医学部附属病院と歯学部附属病院が統合され「岡山大学医学部・歯学部附属病院」となり、その4年後、医療法上の名称が「岡山大学病院」と改められました。このように、長きにわたり、医療系診療科と歯科系診療科が協働しながら、患者に最良の医療を届けられるよう尽力してきました。

当院では、2001年(平成13年)に医療安全管理部が設置されました。当初より、歯科医師が医療安全管理部の主要メンバーとして病院内の医療安全管理活動に参画していますので、医療安全管理においても、医療系と歯科系は綿密に連携協力してきました。このような背景のもと、今回、おそらく、日本初となる医科・歯科双方の観点からみた、医療安全・患者安全のテキストブックを刊行する運びとなりました。患者を中心とした医療の実践のためには、高度な医療技術だけでは不十分です。患者安全に対する深い理解と実践がすべての基礎になります。

本書が多くの医療現場で活用されることを、監修者の一人として心より願っています。

2025月7月

岡山大学病院 病院長

前田嘉信

本書発刊の企画意図

——なぜ病院内の歯科事例の扱いが難しくなるのか?

厚生労働省によれば、医療安全の確保は医療政策における最も重要な課題の一つであり、患者の安全を最優先に考え、その実現を目指す態度や考え方としての「安全文化」を醸成し、これを医療現場に定着させていくことが求められている。そして、医療安全を確保するためには、行政、医療機関、医療関係団体、教育機関や企業、さらに、医療に関係するすべての方が各々の役割に応じて医療安全対策に向けて積極的に取り組むことが必要であるとされている。

医科においては、平成13年に厚生労働省に医療安全推進室が設置、平成15年には特定機能病院・臨床研修病院に、医療安全専任管理者・部門・患者相談窓口配置が義務付けられ、平成16年には国内で発生しているインシデント事例把握のために、特定機能病院等に3b以上の医療事故情報等について日本医療機能評価機構への報告が義務付けられている。その後、特定機能病院では、医師、看護師、薬剤師の医療安全管理業務への専従者の確保が進み、平成29年度からは特定機能病院間のピアレビューが開始されるなど、医科では着実に医療安全確保に向けた技術的な標準化が進んでいる。学術的な観点においても、医療の質・安全学会、日本医療安全学会等の学術団体の設立によって医育機関や企業を巻き込んだ「安全文化」の醸成、国公私立大学附属病院医療安全セミナー、国立大学附属病院医療安全管理協議会といった行政、医療機関と医療関係団体を巻き込んだ組織的な医療安全の確保がなされてきている。

歯科においては、医科に遅れること6年後の平成19年になってようやく第5次改正医療法の施行に伴い、歯科医院等の無床診療所でも安全管理体制の整備が義務付けられた。それまでも、開業歯科医とは異質な診療環境といえる特定機能病院である大学病院からの3b以上の歯科インシデント事例は収集されてはいたが、一般的な歯科診療室において生じているインシデント事例は把握できておらず、歯科における医療安全の関心は医科に比較して低い状況であった。

歯科診療は外科系の処置が多く、狭い口腔内での鋭利な器具や高速切削器具の使用等による危険性が潜在的に存在することに加えて、歯科診療で使用する器具は非常に小さく、口腔内での器具の落下は誤飲・誤嚥のインシデントに直結する。加えて、人口構成比の変化とともに歯科診療室を受診する高齢患者の割合が増加しており、高齢患者の増加に伴って全患者に占める有病者率も自然と高くなることから、年々歯科診療室におけるインシデントのリスクも増大してきているにもかかわらず、歯科の多くが個人開業形態で事例収集を行うことすら難しく、その実態すら把握できない状況が続いていた。令和5年7月にようやく日本医療機能評価機構によってその実態を把握すべく、歯科ヒヤリ・ハット事例収集事業が開始された。このように、医科に比較して歯科は「安全文化」の醸成のスタート自体が遅れて開始している。

一方、国内の医療機関における医療安全管理部のほとんどで、歯科医師は室員として所属していない。病院内の歯科・口腔外科で生じるインシデントは、歯科以外の医療職にとって未知の分野であり、参考とする資料もなく、病院内の医療安全管理部として事故後の取り扱いに苦慮することも珍しくない。医師の歯科治療に対する認知不足、歯科の「安全文化」の醸成の遅れを基盤とした認識不足から、医師-歯科医師間のコミュニケーションエラーが生じ、相互の信頼関係を喪失し、口腔外科が診療停止に至るような事例が発生している。

岡山大学病院においては、幸いなことに医療安全管理部の発足当初から歯科医師が医療安全管理部の一員として病院内の医療安全管理活動に参画していた。そのため、歯科内において発生するインシデントに対して、歯科医療関係者と歯科以外の医療関係者の捉え方が大きく異なる点に疑問をもち、歯科以外の医療関係者が、歯科のインシデント発生後にどのような対応を期待しているのかについて知の蓄積がある。したがって、当病院が中心となり、歯科以外の医療関係者からみた歯科医療安全に関する知見を成書とすることで、国内の病院内の医療安全管理に携わる医療従事者に対して、医科、歯科双方の観点からみた歯科インシデント事例の情報を供与することが可能となるのではないかと思われる。

現在病院内においては、病院職員は医療安全ポケットマニュアルを常時携行している。このポケットマニュアルを基盤として、現在実践されている歯科医療安全対策体系を歯科の視点から丁寧に解説することで、一般歯科開業歯科医においても、「安全文化」の醸成に参考となるのではないかと思われる。

また本書では、歯科で生じるインシデントを、病院内で勤務する医師、歯科医師、薬剤師、看護師、歯科衛生士、歯科技工士、臨床工学技士、理学療法士、その他の医療職や院内弁護士からの多職種からの視点も取り扱うことで、「医療行為のなかの歯科」という視点で捉え、病院内で発生したインシデントについて歯科医療従事者以外の者が読んでも、歯科で発生したインシデントの内容を理解できることを目指した。医科からの歯科インシデント事例に対するコメントは、歯科医療従事者にとっては新たな視点を与えられることがしばしばあり、病院内の医療安全管理部で働く医療従事者にとって信憑性があるため、歯科医療従事者以外であっても歯科事例の要因分析にあたり、本書は大いに役立つと考えられる。

加えて、最近急激にニーズが高まっている施設や居宅への訪問歯科診療についても、現場においてどのようなインシデントが発生しているのか、訪問診療に求められている基本的な感染対策等に関して別項目を設けて記述いただいた。訪問歯科診療を行っている歯科においても参考になるものと思われる。

本書が、歯科を有する病院の医療安全管理業務を行う医療関係者にとって有用な参考資料となり、また、多職種での連携医療が求められている開業歯科医院の医療安全活動を医療安全の観点から相互理解についてサポートし、歯科における「安全文化」の醸成に一歩でも貢献できることを願っている。

2025月7月

岡山大学病院 小児科/岡山大学病院 医療安全管理責任者・医療安全管理部長

塚原宏一

岡山大学病院 医療安全管理部

白井 肇

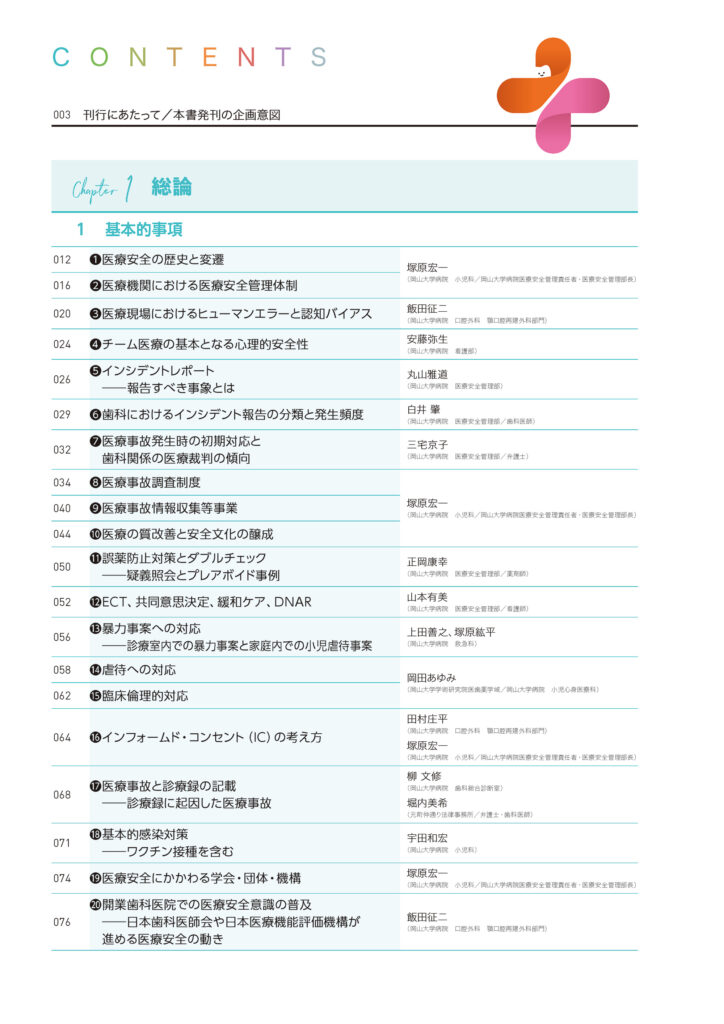

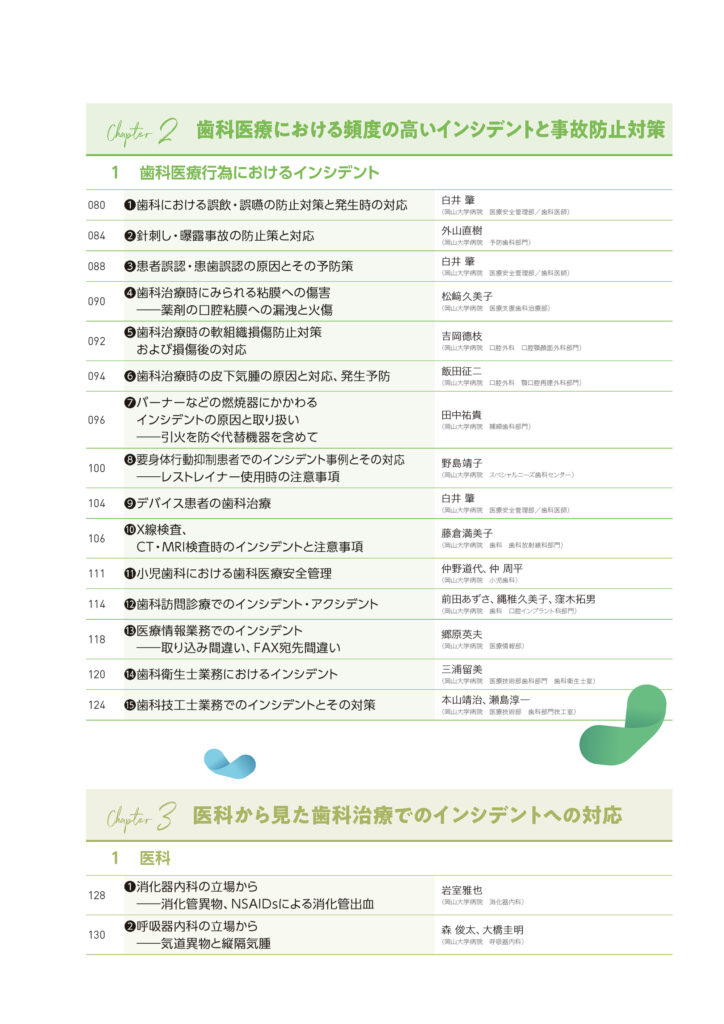

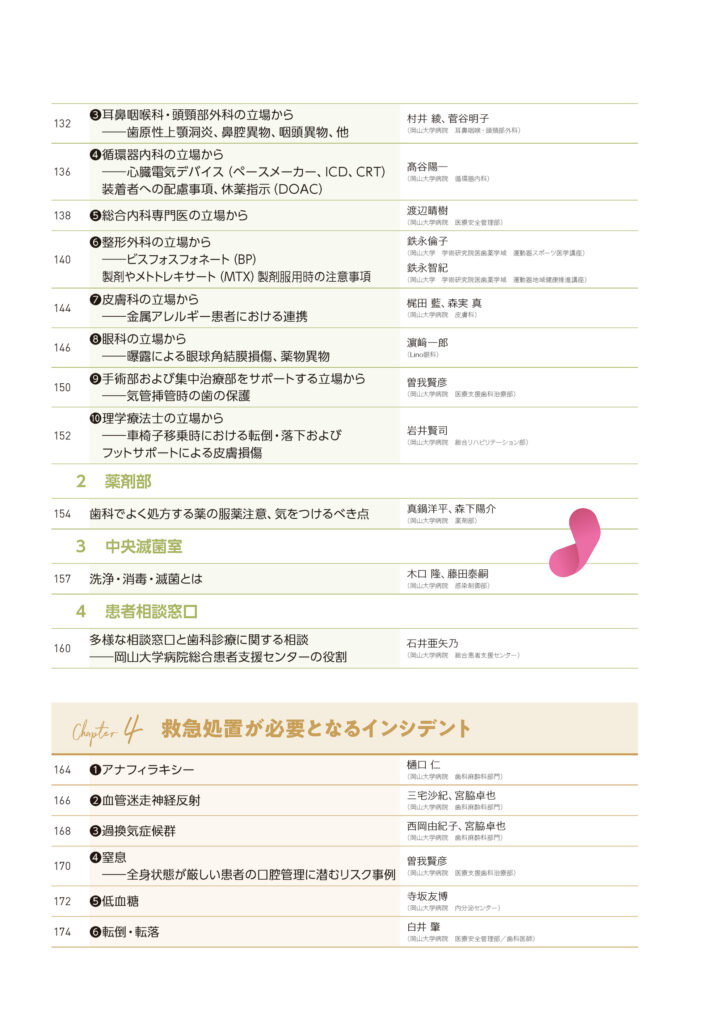

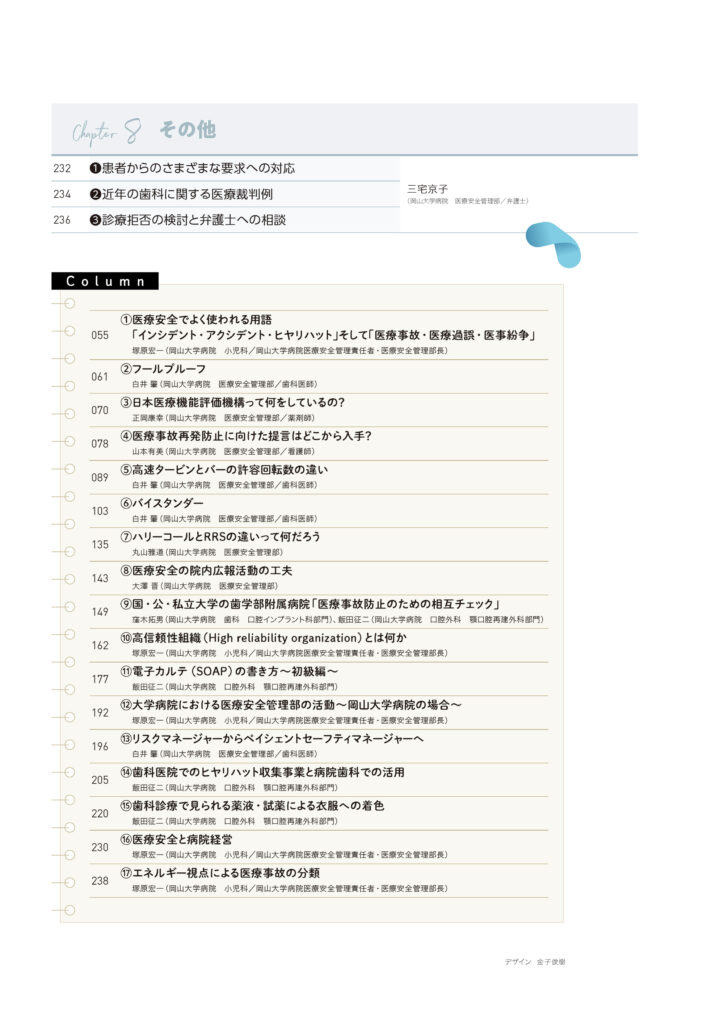

CONTENTS

前田嘉信(まえだ よしのぶ)

1967年 兵庫県生まれ

1992年 岡山大学医学部卒業

現在、岡山大学学術研究院医歯薬学域 教授(血液・腫瘍・呼吸器内科学分野)

岡山大学病院 病院長

塚原宏一(つかはら ひろかず)

1961年 兵庫県生まれ

1985年 京都大学医学部卒業

現在、岡山大学学術研究院医歯薬学域 教授(小児医科学分野)

岡山大学病院副病院長 医療安全管理部部長(~2025.3)

窪木拓男(くぼき たくお)

1962年 岡山県生まれ

1986年 岡山大学歯学部卒業

現在、岡山大学学術研究院医歯薬学域 教授 (インプラント再生補綴学分野)

岡山大学病院 副病院長 診療研究(歯科)担当

白井 肇(しらい はじめ)

1965年 兵庫県生まれ

1990年 岡山大学歯学部卒業

現在、岡山大学学術研究院医療開発領域 講師(歯科総合歯科部門)

岡山大学病院 医療安全管理部 歯科医師ゼネラルリスクマネージャー

飯田征二(いいだ せいじ)

1960年 徳島県生まれ

1986年 大阪大学歯学部卒業

現在、岡山大学学術研究院医歯薬学域 教授(顎口腔再建外科学分野)

![歯科医療従事者のための専門メディア : Dental Diamond[デンタルダイヤモンド]](https://dental-diamond.jp/pages/wp-content/uploads/2022/05/cropped-名称未設定d.png)

本のエッセンスは、書籍の「はじめに」や「刊行にあたって」に詰まっています。

この連載では、編集委員や著者が伝えたいことを端的にお届けするべく、おすすめ本の「はじめに」や「刊行にあたって」、「もくじ」をご紹介します。

今回は、『知っておきたい歯科における医療安全対策 大学病院での医科・歯科双方の視点から』です。